L’environnement au regard des sciences sociales, les sciences sociales à l’épreuve de l’environnement

Les Annales des Mines – Responsabilité & Environnement n°48 – Octobre 2007, pp10-16

Par Christian Brodhag, Délégué interministériel au Développement durable

Quelle peut être la contribution des sciences sociales au développement durable ? Décisive si elles savent s’emparer des questions essentielles ouvertes par ce nouveau concept et surtout forger les outils nécessaires pour transformer en profondeur la société. Sans se laisser engluer dans de vains débats car ce qui est en jeu ce sont les paradigmes qui structurent les couches les plus profondes de nos sociétés. Bouleversant les relations humanité/biosphère, effaçant les frontières entre savant et profane, sciences dures et molles, connaissances certaines et incertaines… le développement durable appelle un changement de civilisation. Peu étonnant que les conservatismes mobilisent pour le contrer la plus grande force du monde : l’inertie intellectuelle.

J’ai accepté avec enthousiasme de contribuer à ce numéro de Responsabilité & Environnement car je considère que les sciences sociales peuvent contribuer de façon décisive au développement durable. Mais une fois devant la page blanche, je me suis posé la question de définir le lieu d’où je parlerai. Une clarification d’autant plus nécessaire que les autres contributeurs sont universitaires et publient dans leur domaine de compétence académique et que la question de leur positionnement est donc claire. Bien que le décret qui ait créé ma fonction précise que je participe à la « définition des programmes de recherche concourant aux objectifs du développement durable », je n’ai pas pu mettre en place les processus qui me permettraient de donner un avis institutionnellement fondé. Ce n’est donc pas ici le Délégué interministériel qui s’exprime, tout au plus cette position me donne-t-elle un point d’observation original. Comme directeur de recherche à l’Ecole des Mines de Saint-Étienne j’ai encadré quelques thèses sur le développement durable inscrites dans le champ des sciences de l’ingénieur mais qui braconnaient allègrement sur les terres des sciences sociales. Mon ancienne expérience politique locale, enfin, me décale des membres de l’administration centrale que je côtoie quotidiennement. Je me qualifierais donc comme un marginal sécant, au sens de Michel Crozier, porté à opérer à l’interface des organisations, braconnier à ses heures et bricoleur au sens de Lévi Strauss. C’est-à-dire que j’ai utilisé des matériaux divers pour leur donner une autre signification et une autre destination, sans prétendre à connaître complètement les champs disciplinaires où je faisais des incursions. Bien des affirmations dans les lignes qui suivent doivent être considérées comme des postulats et autant de thèmes à livrer à la critique des sciences sociales. Certains considéreront que j’enfonce quelques portes ouvertes, mais même ouvertes, elles ne me paraissent guère empruntées par ceux qui s’inscrivent dans l’action. Je ne vais pas m’étendre sur les thèmes de recherche déjà largement étudiés comme les relations entre la société et la nature, les modes de gestions des ressources… ni sur ceux abordés par ailleurs dans ce numéro. J’adopterai un positionnement de critique constructive. Ma première attente vis-à-vis des sciences sociales c’est qu’elles s’emparent des questions essentielles ouvertes par le développement durable et surtout qu’elles fournissent les outils du changement nécessaire pour transformer en profondeur la société. Trois handicaps majeurs doivent être surmontés pour cela : – les chercheurs doivent s’intéresser aux suites de leurs travaux. La structure académique valorise les travaux nouveaux. On laisse à la recherche privée le soin de l’application, et les thèses publiques s’accumulent sur les étagères laissant en friche modèles, outils et expériences… sans capitalisation des savoirs et sans transfert à la société ; – les recherches doivent être réellement interdisciplinaires. Cet objectif est maintes fois affirmé, mais contredit par le fonctionnement des structures académiques, les processus de sélection des chercheurs et les systèmes de reproduction des écoles de pensée. Les sciences sociales doivent faire des incursions sur les terrains des technologies, des sciences de l’ingénieur ou de l’économie ; – enfin, et c’est spécifique aux sciences sociales, elles doivent aussi être ancrées dans l’action, et ne pas se complaire dans un rôle extérieur, observateur critique qui « ne se salit pas les mains puisqu’il n’a pas de mains ». Ces handicaps sont très français et expliquent l’absence significative de nos chercheurs dans les réseaux internationaux qui tissent les savoirs et les doctrines qui fondent la construction conceptuelle du développement durable, et les régulations qui se mettent en place en son nom.

Définir le développement durable si c’est encore nécessaire

Il existe plusieurs centaines de définitions du développement durable et il n’est pas absurde de considérer la définition donnée par la Charte de l’environnement désormais inscrite dans la Constitution française : « afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». En rajoutant « des autres peuples » cette définition complète par la solidarité contemporaine (synchronique) la définition de Brundtland qui célèbre aujourd’hui ses vingt ans. Or cette dimension était présente, mais dans la seconde phrase de la définition de Brundtland : « Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoin », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale imposent quant à la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». Cette seconde phrase est souvent oubliée, l’entrée technique est privilégiée laissant de côté les changements d’organisation sociale. La définition inscrite dans la Charte de l’environnement est complétée par l’article 6 : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » Organisation sociale, besoins, et progrès social, autant de notions qui interpellent directement les sciences sociales. Mais il ne faut pas s’enfermer dans des définitions formelles, car le développement durable s’inscrit aussi dans le faire par des principes d’action, il concerne des champs de domaines prioritaires et implique le déploiement de processus concrets de mise en œuvre. Tous points que les sciences sociales peuvent éclairer utilement, tant pour les critiquer que pour en forger les outils.

Le développement durable un construit social négocié

La nature même du développement durable pris dans l’ensemble des composantes que nous venons de citer est en fait un construit social. Aurélien Boutaud[1] en a décrit le processus en s’appuyant sur la théorie de la négociation : le développement durable a été construit comme une « valeur nouvelle » dans un processus de négociation internationale coopérative. Les deux « parties » en présence, environnement et développement, sortant de l’impasse politique du Club de Rome, acceptent l’idée d’une réconciliation à travers un jeu gagnant/gagnant. L’appropriation sur le terrain peinant à retrouver cette approche coopérative, adopte une approche compétitive dont la dynamique dépend des acteurs en présence, des réseaux d’influence qu’ils mobilisent et de leurs rationalités. Ce que d’aucuns considèrent, en restant sur le plan substantif, comme un oxymoron, soulignant la contradiction entre développement et durable, n’est que la traduction de ce processus dialectique. Ce jeu est à l’œuvre à travers les systèmes d’évaluation, par exemple, à travers le débat sur les indicateurs. La dimension procédurale est aussi importante que la dimension substantive qui est souvent la seule mise en avant. Cette dimension procédurale relève autant de la négociation entre des intérêts contradictoires que de la construction de savoirs partagés. La dualité normative/cognitive est constamment présente, qu’il s’agisse de substance ou de processus collectifs d’appropriation. C’est d’ailleurs pour rendre compte de cette vocation cognitive qu’Aurélien Boutaud qualifiera les grilles d’évaluation développement durable utilisées par les collectivités locales comme des outils de questionnement et d’analyse en matière de développement durable (OQADD). Mais la question de l’effectivité du développement durable reste ouverte. Est-il à même de tenir ses promesses ? Peut-on réellement découpler développement et croissance économique de la pression sur les ressources de façon suffisamment radicale pour permettre la survie à long terme de l’humanité. Est-on, par exemple, capable de diviser réellement par deux les émissions gaz à effet de serre d’ici 2020 ? si d’ailleurs ce taux est suffisant ce dont les experts commencent à douter. Ce pari est d’ailleurs mis en cause par les partisans de la « décroissance soutenable ». Les tenants du développement durable n’ont pas apporté la preuve que leur postulat était juste. Le débat ne peut rester dans le théorique et l’idéologique : il lui faut affronter la construction des conditions de la preuve sur le terrain. L’enjeu est tel que le principe de précaution s’impose et que la charge de la preuve doit incomber à celui qui agit.

Une science engagée dans un processus social

Comme il s’agit d’un processus social, toutes les questions doivent à la fois être approchées pour elles-mêmes et comme la marque de processus sociaux : les diagnostics factuels des naturalistes et des modélisateurs du climat par exemple, les motivations individuelles et collectives, les paradigmes et les concepts opérationnels qui traversent les organisations… Bien entendu ces dimensions interpellent les sciences sociales, non seulement en tant qu’objets d’étude, mais en les contraignant à s’engager. Cet engagement peut être celui du chercheur individuel mais, plus encore, celui des outils qui permettraient de changer l’« organisation sociale ». Il s’agit d’une ingénierie sociale qui intervient sur la société et ne se contente pas à d’en observer la dégradation comme un médecin qui attendrait l’autopsie pour avoir la confirmation indiscutable de son diagnostic au lieu de soigner sans pouvoir prouver que la guérison du malade est due à son intervention.

La dimension culturelle

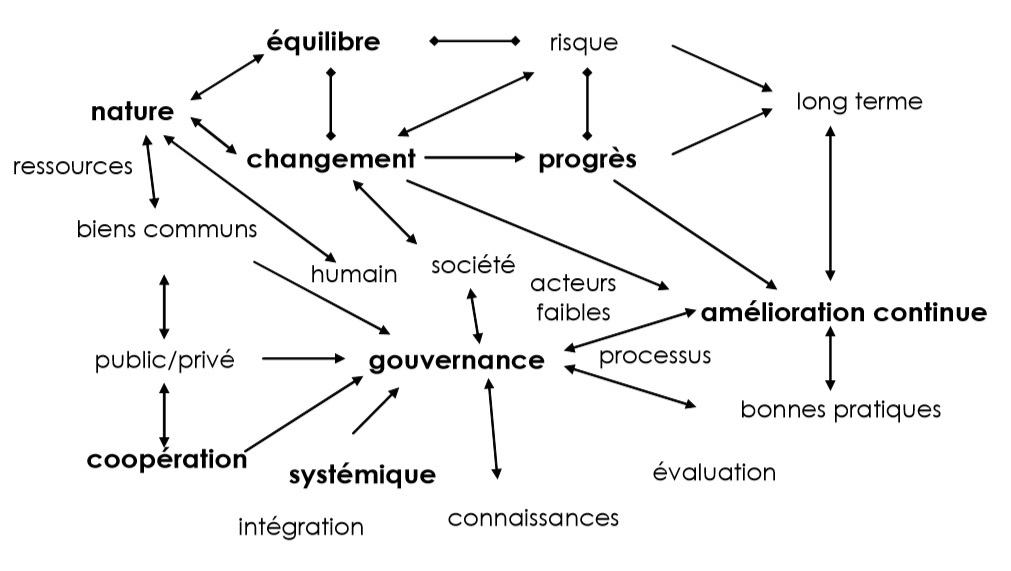

Il y a un principe qui fait consensus en France et qui a été adopté par les pays francophones puis par les Nations unies à Johannesburg : la diversité culturelle est une dimension essentielle du développement durable, voire un « quatrième » pilier. Cette question n’a pas été correctement approfondie : on confond allégrement la protection des industries culturelles et la culture comme ressort profond de la société. On peut se référer à deux définitions complémentaires de la culture. La première est celle d’Edgar Morin [2] : « La culture est constituée par l’ensemble des savoirs, savoir-faire, règles, normes, interdits, stratégies, croyances, idées, valeurs, mythes qui se transmettent de génération en génération, se reproduit en chaque individu, contrôle l’existence de la société et entretient la complexité psychologique et sociale. » La seconde nous a été proposée par Ismail Serageldin[3] : « La culture est un complexe de caractéristiques spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles qui caractérise une société ou un groupe social. Cela inclut non seulement les arts et les lettres mais aussi les croyances, traditions, systèmes de valeur, modes de vie et les droits fondamentaux des êtres humains. (…) En plus d’être précieux au niveau de la communauté ou du pays, la culture est aussi un bien public à l’échelle mondiale. » Si l’on prétend modifier les relations entre l’humanité et son milieu de vie, c’est l’ensemble des composantes de pratiques culturelles vivantes qu’il faut revisiter à l’aune d’une relation plus harmonieuse homme/nature, d’une répartition équitable et d’un sain usage des ressources limitées de la planète. La dimension culturelle détermine les modes de production et de consommation, la gestion des ressources naturelles, la relation à la biodiversité, les activités touristiques et agricoles, les pratiques de santé publique, les processus d’intégration sociale, la lutte contre la pauvreté mondiale… Il faut donc tout à la fois reconnaître la profondeur des cultures et les faire évoluer à la lumière des connaissances scientifiques et de valeurs supérieures comme le droit des êtres humains. Un changement des paradigmes ? Le débat sur le développement durable est souvent englué dans des questions techniques et d’outils, ou éventuellement des concepts ; les débats sont souvent vains car ce qui est en jeu ce sont des paradigmes beaucoup profonds qui ne sont pas l’objet de la négociation, des paradigmes enchâssés dans la culture. Selon l’expression de Jean-Louis Le Moigne il s’agit de problème de « tectonique de paradigmes », qui traversent les sociétés en mettant en jeu des forces et des inerties qui ne sont pas de même nature que ce que peut résoudre l’univers du discours et de la négociation. Ces paradigmes sont différents selon les sociétés, et donc les contextes culturels. Certains agissent au niveau existentiel, d’autres affectent nos façons de concevoir l’action. Il conviendrait d’établir une véritable topologie où se croisent différents objets : paradigmes, référentiels, concepts et termes à la mode. Ces objets forment un système c’est-à-dire qu’ils sont en interaction les uns avec les autres. La figure 1 n’ambitionne pas d’être définitive, mais peut être envisagée comme point de départ[4].

Figure 1 – Le système des paradigmes liés au développement durable.

Quelques thèmes mettent en évidence les changements de paradigme qu’opère le développement durable. A long terme nous seront tous morts disait Keynes ; la profondeur temporelle de la responsabilité a été modifiée par la notion de développement durable. L’introduction des générations futures, dont on ne peut connaître les attentes, y est essentielle. La préférence individuelle et collective pour le présent en est atténuée. Bien entendu, la vision du long terme est différente dans les pays industrialisés et les pays à faible espérance de vie. La relation homme/nature et la dépendance de la société vis-à-vis des ressources naturelles ont, elles aussi, été affectées. Le progrès dans les sociétés occidentales se limite trop souvent au seul progrès matériel ; la consommation est un signal de statut social. Il n’y aura pas de changement des modes de consommation sans que notre vision du progrès ne soit revisitée. Cette critique ne peut s’adresser dans les mêmes termes aux pays les moins avancés où l’accès à des services essentiels (eau énergie) est un préalable matériel. Les besoins essentiels de Brundtland son souvent très matériels. Si l’un des maîtres-mots est de découpler la croissance économique des pressions sur l’environnement, il est nécessaire de découpler le progrès du seul progrès matériel. Multi ou transdisciplinaire, multi-acteurs, interministériel… le développement durable implique des approches qui font référence à une approche systémique des problèmes. Les concepts sont connus et posés mais les disciplines académiques, les administrations, les bureaucraties diverses sont structurées par la séparation des tâches et se défendent, souvent violemment, contre les approches transversales. Le développement durable est, lui, fondé sur des approches volontaires et des systèmes de gouvernance coopérative. La compétition, la vision darwiniste, ont submergé l’économique, le social, la vision de la nature. Or les processus coopératifs sont nécessaires et possibles. Le libre, dans le domaine des logiciels, montre l’efficacité et la viabilité d’un modèle coopératif. La question est moins de concevoir une alternative coopérative à la compétition, mais d’imaginer une approche hybride combinant les deux. La question est de définir les conditions objectives permettant de privilégier telle ou telle solution et, surtout, leur relation. De façon concrète c’est la compétition entre les approches volontaires d’entreprises portant des intérêts publics et la réglementation qui considère que seul l’Etat a ce rôle. C’est aussi les transferts de technologie dans le domaine climatique vers des pays qui sont en compétition économique [5]…

La gestion de l’environnement a longtemps été structurée par l’impératif du risque zéro ou le maintien de la stabilité des équilibres naturels à travers des mesures de protection. Il convient, aujourd’hui, de parler de résilience de systèmes adaptatifs, de risques et d’incertitudes acceptables… toutes choses qui changent la perception sociale mais aussi les modes de régulation collective. Il s’agit ici, selon l’expression de Jerry Ravetz, de prendre des décisions qui s’appuient sur une science molle.

La vulgate des textes du développement durable

Mais il n’y a pas que des paradigmes ou des concepts majeurs à considérer. Certaines expressions issues de la négociation internationale sur le développement durable restent imprécises, ce qui est voulu, car l’ambiguïté permet de conclure la négociation. Certains deviennent des termes à la mode, des buzzword, qui peuvent avoir des durées de vie limitées, qui peuvent aussi être reproduits mécaniquement d’un texte international à l’autre et se consolider par accumulation, ou encore s’animer et vivre. Ils mériteraient des éclaircissements conceptuels. Ainsi du renforcement de capacité (capacity building), qui pose la question de comment identifier les capacités collectives sociales, institutionnelles, comportementales, cognitives aptes à maîtriser certains enjeux. Les bonnes pratiques : pourquoi tant d’ardeur à vouloir identifier les bonnes pratiques pour ne pas dire les meilleures, et aussi peu de processus de diffusion ? Rares sont ceux qui ont pris leurs idées en catalogue, pourtant le catalogue se remplit régulièrement. Quel rôle joue cette approche ? Est-ce simplement dire qu’il existe des possibles et que l’approche gagnante gagnante du développement durable est jouable puisque des cas peuvent l’illustrer ? Est-ce un signal d’appartenance à une communauté ? Comment ces pratiques sont-elles utilisées comment diffusent-elles et comment mieux les valoriser ? D’autres concepts ou représentations vont s’imposer par leur capacité de changement des paradigmes. C’est l’intérêt majeur d’un concept comme l’empreinte écologique, par exemple, d’opérer un lien entre le local et le global à travers la notion de territoire biologiquement productif. Les contestations formelles sur quelques faiblesses s’effacent devant son efficacité. Un autre concept, celui des services fournis par les écosystèmes[6] établit une passerelle entre les écosystèmes et la société, démontrant que, dans les pays en développement, leur dégradation empêche certains pays d’atteindre les objectifs du millénaire en termes de lutte contre la pauvreté, illustrant de façon très concrète combien le développement dépend de l’environnement. Ces quelques éléments peuvent ouvrir une perspective qui serait de considérer les concepts et paradigmes qui traversent les textes de la communauté internationale du développement durable, les textes ONUSiens notamment, les approfondir, évaluer leurs forces et leurs faiblesses. Le travail sur ces termes est donc à la fois substantif mais aussi sociologique puisqu’il s’agit de comprendre la façon dont ils se forgent et vivent. Comment des acteurs ou des intérêts particuliers vont les capter. Les sociologies de l’innovation ou de la traduction pourraient être mobilisées pour y concourir. Les organisations sociales sont en équilibre avec les paradigmes qui dictent l’action de leurs membres. Changer les paradigmes c’est changer le pouvoir et donc les organisations. Ce ne peut être l’effet d’un simple discours de conviction ou d’autorité. Comme le titrait Michel Crozier : « On ne change pas la société par décret. » Ce changement trouve des résistances au niveau des individus et des organisations.

La place de la connaissance Mais que faire de cette connaissance ? Doit-elle se mettre au service du pouvoir qui serait renforcé dans son rôle de Léviathan ? Mais au nom de qui ? Faut-il donner raison à Hans Jonas et confier la responsabilité à des sages éclairés et détachés des intérêts particuliers ? Ou faut-il considérer une gouvernance éclairée qui trouve des modes acceptables, mais toujours insatisfaisants, de circulation des connaissances entre savants et profanes, entre décideurs et administrés ? Comme le développement durable affecte le modèle culturel et touche à des paradigmes profonds, comme il demande un changement du consommateur, il étend la sphère publique jusque dans des espaces de liberté individuelle. Sans reprendre le danger de l’écofascisme largement balisé, il y a trente ans, par Michel Bosquet (André Gorz), il faut reconnaître que certains débats sont ouverts. Quand Robert Badinter, par exemple, considère dans son réquisitoire au Sénat contre la charte de l’environnement que « Le principe de laïcité interdit toute référence dans notre Constitution aussi bien à Dieu qu’à toute conception philosophique ou scientifique » [7]. Les deux premiers considérants de la Charte sont pourtant prudents : « Les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel » ; mais fallait-il d’ailleurs qu’ils le soient autant ? Le politique et la société oscillent entre une confiance aveugle dans le scientifique (le « savant » devant dominer « l’ignorant ») et la remise en cause complète de l’expert au nom d’une connaissance équivalente des connaissances détenue à tous les niveaux de la société. Le processus de revue par les pairs, fondant la science, est suspecté de n’être qu’une collusion d’intérêts d’un réseau qui échappe à la règle commune. Il est question ici de connaissance pour la décision, donc de politique. Faute d’un travail d’introspection plus approfondi des scientifiques, d’un investissement sur l’épistémologie ; on passe sans transition du modèle rationnel /légal au modèle irrationnel/média. Il est possible de développer des méthodes opérationnelles permettant la circulation et la stabilisation de savoirs partagés : les conférences de consensus, des wiki administrés… Pour faciliter la compréhension des flux de savoirs, tentons d’en établir une cartographie.

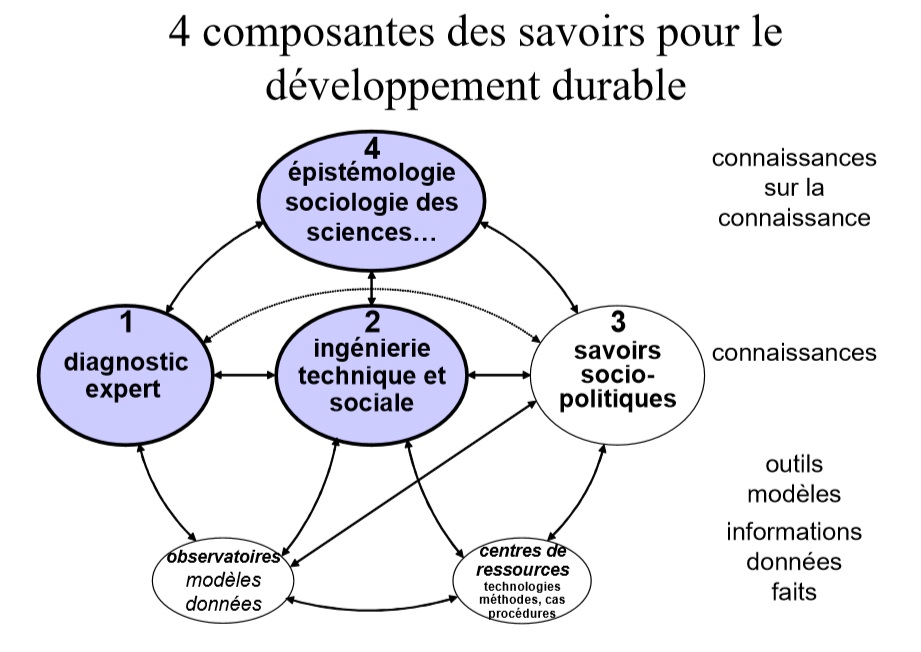

Une tentative de cartographie des savoirs pour le développement durable [8] On peut classifier la problématique de la connaissance pour le développement durable en quatre champs complémentaires qui ont des recouvrements et des interférences mais qu’il convient de distinguer. La figure 2 situe ces champs et leurs relations avec leurs différents « produits » :

Figure 2 – Cartographie des savoirs pour le développement durable.

– par « diagnostic expert » on entend la connaissance scientifique, le plus souvent disciplinaire, qui permet d’établir un diagnostic « objectif », c’est-à-dire indépendant de toute considération d’opportunité. Bien entendu, il couvre aussi bien des questions environnementales, sociales, qu’économiques ;

– par « ingénierie pour le développement durable », ou génie, on entendra les outils scientifiques et méthodes opérationnelles permettant d’inscrire dans le monde réel des solutions technologiques, sociales, politiques, économiques, environnementales aux problèmes identifiés;

– les « acteurs » (administratifs, associations, professionnels…) génèrent aussi de nombreux documents méthodologiques, des évaluations… c’est-à-dire des savoirs spécifiques dont la légitimité ne relève pas des mêmes processus que la science ; le dernier niveau relève de la philosophie, de l’épistémologie, de la sociologie ou de l’ethnologie et doit « comprendre » les trois premiers, leurs interrelations et globalement la circulation des connaissances. La science s’interroge sur sa propre activité et sa place dans la société, sur l’interface entre les sciences entre elles et les relations entre science et décision, c’est-à-dire sur le rôle de l’expert et son indépendance, à l’interface entre le monde « réel » observé par les scientifiques et les représentations qu’en ont les acteurs de la société (décideurs ou non).

L’intérêt est la circulation entre ces savoirs et les interfaces opérationnelles de transfert vers la société : observatoires et centres de ressource.

Les recettes des organisations apprenantes pour des sociétés apprenantes

L’Unesco fait la promotion des « sociétés apprenantes » mondiales qui permettent de rendre chacun conscient des liens entre diversité culturelle, dialogue interculturel et développement durable[9]. Mais cette affirmation doit s’ancrer dans des savoir-faire développés dans le monde de l’entreprise, grâce au concept d’organisation apprenante : « Une organisation capable de créer, acquérir et transférer de la connaissance et de modifier son comportement pour refléter de nouvelles connaissances »[10]. Le processus d’apprentissage permet de maîtriser des processus (première boucle) et de changer la perception collective des enjeux (double boucle). Parmi les concepts nés dans le monde de l’entreprise qui seraient utiles dans la bureaucratie, voire dans la société : le management des connaissances (knowledge management).

Recherche action, le chercheur engagé

Les sciences sociales sont concernées dans tous ces compartiments. On remarque que l’ingénierie est, le plus souvent, conçue pour la technique ; or, changer l’organisation de la société relève des sciences sociales. Mais l’ingénierie sociale place le chercheur dans une position d’acteur. Il adopte la même approche que l’ingénieur, il forge des techniques et des outils de changement qui instrumentalisent les acteurs. Il s’agit même d’aller plus loin que le savoir engagé d’un Pierre Bourdieu. Bien entendu, ces propos qui peuvent paraître provocateurs entendent ouvrir le champ à des réflexions théoriques et pratiques, épistémologiques et politiques, scientifiques et profanes.

Interroger l’économie depuis les sphères sociales et environnementales

Enfin, il faut borner l’ambition de la science économique de dominer le problème des arbitrages, et d’évacuer tout à la fois le politique, le social ou l’environnemental. Il peut être intéressant d’analyser pourquoi des économistes comme Thorstein Bunde Veblen ou Georgescu-Roegen sont totalement négligés, voire maudits, par l’analyse économique moderne.

Le consommateur est-il vraiment rationnel ?

Si la rationalité limitée de Herbert Simon a pu être entendue, Veblen[11], qui établit un pont entre l’économie et la société, ne l’a pas été. Il développe le concept de consommation ostentatoire en expliquant pourquoi le renchérissement d’un bien peut se traduire par d’une augmentation de sa consommation. Cette analyse va totalement à l’encontre de la théorie marginaliste qui ignore le contexte social et ses institutions au profit d’un acteur théorique et soi-disant rationnel abstrait. Les processus économiques s’expliquent à partir de comportements, de motivations humaines et de contexte institutionnel. Ce qui est vrai pour l’individu l’est bien entendu aussi pour les organisations avec la responsabilité sociétale. La vulgate économique marginaliste sert des intérêts d’organisations. Fondant la légitimité de l’approche fiscale, elle apporte de l’eau au moulin de la centralisation, et justifie sa coupure d’avec le réel et sa complexité.

La croissance économique est-elle viable dans un monde clos

Autre interrogation née au sein de la science économique. Georgescu-Roegen[12] établit, lui, un pont entre la thermodynamique, la biologie et la science économique. Il considère que le processus économique n’est qu’une extension de l’évolution biologique et que, par conséquent, les problèmes les plus importants de l’économie doivent être envisagés sous cet angle. La thermodynamique nous démontre, selon lui, que les ressources naturelles s’épuisent irrévocablement, et la biologie nous révèle la vraie nature du processus économique. La bioéconomie et la réflexion sur la décroissance trouvent chez lui leur fondation.

Bouleversant les relations humanité/biosphère, effaçant les frontières entre savant et profane, sciences dures et molles, connaissances certaines et incertaines… le développement durable appelle un changement de civilisation. Peu étonnant que les conservatismes mobilisent pour le contrer la plus grande force du monde, l’inertie intellectuelle.

[1] Aurélien Boutaud, Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? Bilan et analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire face au défi d’un changement dans les modes de penser, thèse Saint-Etienne, 2005

[2] Edgar Morin, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 1999, Unesco.

[3] Ismail Serageldin, Cultural heritage as public good, in Global Public Goods, édition dirigée par Inge Kaul, Isabelle Grunberg, Marc A. Stern, publié pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) New York Oxford, Oxford University Press 1999, p240, traduit par l’auteur.

[4] Ce type de carte cognitive peut être un puissant outil pédagogique pour le développement durable comme l’a montré Nathalie Lourdel dans sa thèse Méthodes pédagogiques et représentation de la compréhension du développement durable : Application à la formation des élèves ingénieurs , Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2005.

[5] On peut élargir la coopération avec les acteurs faibles ou absents comme le propose le modèle 4D de Léa Sébastien. Thèse de doctorat : Humains et non-humains en pourparlers : l’Acteur en 4 Dimensions. Proposition théorique et méthodologique transdisciplinaire favorisant l’émancipation de nouvelles formes de gouvernances environnementales, Ecole des Mines de Saint-Etienne, 2006.

[6] Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report, Pre-publication Final Draft Approved by MA Board on March 23, 2005.

[7]Sénat, séance du 23 juin 2004.

[8] Christian Brodhag, Contribution de la communauté de la recherche au développement durable, 3 février 2003, http://www.brodhag.org/article.php3?id_article=7

[9]Réunion d’experts « Pour une intégration des principes de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les politiques du développement durable » 21-23 mai 2007, Unesco.

[10]D.A., Garvin, Building a Learning Organization, in Harvard Business Review, vol 71, n°4, p78-92, Juillet-août 1993.

[11]Thorstein Bunde Veblen, Théorie de la classe de loisir ,1899.

[12]Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy law and the Economic Process, 1971 ; La décroissance. Entropie – Écologie – Économie, Éditions Pierre-Marcel Favre, Lausanne1979.