Conférence Institut Français du Pétrole, Lyon 6 février 2001 : en PDF

Résumé

Le développement durable considère la problématique de l’environnement à un niveau stratégique, considérant le long terme et des problématiques globales. Certes l’opinion publique est très sensible au fait que les activités industrielles de l’exploitation pétrolière, du transport et du raffinage s’exercent avec un minimum d’impact immédiat, mais l’enjeu principal est aujourd’hui le changement climatique. Victime d’une certaine schizophrénie l’opinion publique souhaite résoudre ce problème, sans en accepter les contraintes, notamment sur sa mobilité.

Sur le plan technique la dématérialisation des économies, la décarbonisation, va introduire de nouvelles approches : écologie industrielle, passage du produit au service… on s’interrogera sur des évolutions possibles de l’industrie pétrolière dans ce contexte

Sur le plan économique, on tracera rapidement le cadre de la négociation internationale et des différents mécanismes de Kyoto (marché de permis d’émission, mécanisme de développement propre) et les débats qu’ils suscitent. On considérera aussi les enjeux géopolitiques, les positions de l’OPEP, des Etats-Unis et de l’Europe sur un point essentiel : qui s’approprie la rente dégagée par les prix élevés de l’énergie.

1 – L’environnement

1.1 – Les approches de l’environnement ont changé

On ne peut comprendre la problématique de l’environnement sans considérer son évolution au cours des trente dernières années. Les perceptions de l’environnement ont en effet largement évolué depuis la conférence de Stockholm de 1972. A cette époque n’étaient considérées que les pollutions concentrées dues aux grandes installations industrielles des pays les plus riches. Vingt ans après, en 1992 à Rio la problématique environnementale a profondément changé. Les pollutions issues de nombreuses sources de faibles niveaux (agriculture ou transport par exemple) ont pris une importance croissante dans les pays développés. Les liens entre ressources naturelles et environnement font la base même du développement dans les pays les moins avancés. Le Tableau 1 met en opposition les différents éléments de cette évolution qui conduisent bien entendu à des modes de régulation et d’action profondément différents.

.

| Stockholm 1972

vision mondiale de l’environnement |

Rio 1992

développement durable |

| pollutions concentrées

sources peu nombreuses effets locaux effets directs effets immédiats |

pollutions à faible intensité

sources multiples + effets lointains + effets indirects + effets à terme |

| approches réglementaires

administrations de contrôle spécialisées dilution traitement en aval |

approches intégrées

parties concernées prévention technologies propres |

Tableau 1 : évolution des visions de l’environnement

Comme il n’est pas possible de mettre un policier derrière chaque émetteur de pollution, il devient nécessaire d’intégrer le respect de l’environnement dans les pratiques et les comportements, dans les techniques et l’organisation de l’espace. De même, pour des raisons d’efficacité économique, on ne peut se contenter de dépolluer au bout du tuyau, par des filtres ou des systèmes d’épuration, il faut intégrer l’environnement au cœur des choix économiques et sociaux. C’est le fondement environnemental du développement durable tel qu’il avait été développé par le Rapport Brundtland. Alors que les années 70 voyaient se multiplier les administrations spécialisées sur l’environnement, se pose aujourd’hui le problème de l’intégration de l’environnement dans l’ensemble des politiques publiques. On peut rappeler que le Ministère de l’Environnement français ne date que de 1971.

Le développement durable a été défini par le rapport Brundtland comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.[1]» Cette définition, qui peut paraître un peu vague et imprécise, est en fait précisée dans le rapport lui-même et surtout par l’ensemble des textes arrêtés à Rio en 1992 (dont l’Agenda 21, un guide d’actions pour le XXIème siècle) et une littérature abondante.

Figure 1 : les dimensions du développement durable

On considère comme acquis aujourd’hui que le développement durable repose sur le triptyque société-économie-nature. Le développement c’est en effet tout à la fois le développement économique, et le développement social. Cette sphère sociale, couvre le culturel, l’individuel (ou développement humain) et le collectif… La nature, les équilibres et l’évolution des milieux naturels, pourvoient des ressources pour le développement et servent d’exutoire aux pollutions. De ce point de vue, elle joue un rôle essentiel, c’est la base du développement. C’est pourquoi on a coutume de dire que le développement durable s’appuie sur ces trois pieds : société, économie et environnement.

Toute décision pour le développement durable doit s’inscrire dans une triple échelle (qui reprend en partie les contradictions évoquées au-dessus) :

L’articulation entre le court terme et le long terme : la dimension temporelle présente dans la définition du développement durable, est essentielle, alors qu’aujourd’hui la décision politique ou économique est soumise à la dictature du court terme.

L’articulation entre le global/mondial et le local. Face à la mondialisation accélérée du marché, émerge la volonté de réagir contre ses conséquences négatives sur les plans sociaux et environnementaux. Le développement durable apparaît être au niveau mondial le moyen d’apporter ces régulations globales. Simultanément apparaissent de nouvelles formes de projets et de vie du territoire local. Comment articuler ces niveaux ?

La relation entre complexité et simplicité, complexité des problèmes qui se posent à nous, et nécessité d’agir dans un cadre simple. Que se soit le simple citoyen, le consommateur, le chef d’entreprise, de PME, n’importe quel décideur doit être capable de simplifier ses problèmes pour les comprendre et agir. On touche là à sa capacité de compréhension. C’est un enjeu fondamental de sensibilisation, de formation, de systèmes d’information mais aussi de simplification des procédures et des systèmes de décision. L’opinion publique se construit aussi. L’exemple de la stratégie développée par Corinne LEPAGE pour la loi sur l’air est exemplaire : elle s’est appuyée sur les données épidémiologiques, jouant sur le registre santé, pour préparer l’opinion publique à des mesures de restriction de la circulation, qu’ensuite Dominique VOYNET a pu appliquer sans encombre.

On est dans le multicritère, dans le multiacteurs dans le multiculturel… ce qui complexifie le système de décision. Le cadre de cette problématique est ce qu’on appelle la gouvernance, un concept nouveau qui est presque absent des textes de Rio en 1992, qui commence aujourd’hui à s’imposer.

Pour l’entreprise la question du développement durable ne se limite donc pas au seul environnement. Différents référentiels existent pour juger la prise en compte du développement durable, on citera ici le référentiel de Dow Jones qui a établi des questionnaires permettant de référencer 40 industries dont l’industrie pétrolière. Une partie du questionnaire est commune à toutes les entreprises et évoque aussi bien l’environnement que le « social » mais ce dernier point est peu développé. La partie spécifique à l’industrie pétrolière (voir Tableau 1) porte principalement sur l’environnement.

| 37. secteur énergies renouvelables

38. non participation à la « Global Climate Coalition » 39. réduction des émissions CO2 40. management de la chaîne d’approvisionnement 41. a) exploration dans des écosystèmes primaires et vierges b) pas de conflit environnement avec associations et communautés locales c) normes environnementales uniques dans le monde pour l’exploration d) coopération syndicats et associations droits de l’Homme |

e) normes sociales uniques dans le monde

42. bateaux conformes aux exigences IMO 43. a) pas d’implication ces 5 dernières années dans un déversement b) Existence d’un manuel concernant le traitement d’eau polluée 44. commercialisation de carburants basse teneur en soufre 45. utilisation du MTBE comme additif pour l’essence 46. commercialisation de carburant deux temps basse teneur en benzène (alkylat-fuel) |

Tableau 2 : points spécifique à l’industrie pétrolière dans le questionnaire Dow Jones

Ce type de référentiel, qui permet à Dow Jones de mettre en place un portefeuille d’action d’entreprises vertueuses sur le plan développement durable, vise à donner un pouvoir sur la bourse à l’opinion publique. Cette opinion publique, que l’on cerne mal dans les sondages, s’exprime en fait de façons multiples sur le marché (voir la crise du bœuf), sur son choix de logement (l’opinion vote avec les pieds). Elle apparaît souvent contradictoire, versatile, mais pour peu que l’on regarde en profondeur obéit à certaines logiques. L’opinion publique se laisse volontiers manipuler, surtout quand cela l’arrange. La mode des 4 X 4, catastrophique en matière de consommation de carburant et de pression sur le milieu naturel, est présentée comme le succès de l’écologie, c’est la voiture « nature ». L’opinion publique doit être éduquée, surtout sur son principal point négatif : sa schizophrénie. L’individu est prêt à dénoncer les problèmes écologiques, tout en refusant d’en assumer personnellement la contrainte des solutions. Sur le thème du changement climatique, que nous développerons plus loin, l’approche fiscale sur le carburant est mal acceptée, ce qui a contraint le gouvernement à reculer. Mais creusons un peu : peut-être que l’opinion publique accepterait de donner à Ségur[2] ce qu’elle refuse à Bercy.

1.2 – Entreprise et environnement dans le contexte du développement durable

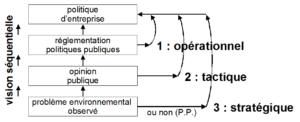

Dans la suite de notre propos nous considérerons l’environnement dans ce contexte élargi du développement durable. La prise en compte de l’environnement dans les entreprises a suivi l’évolution de la problématique évoquée au-dessus. Dans un premier temps elle a suivi une vision « séquentielle » qui conduit de l’observation et de l’identification du problème environnemental à la mobilisation de l’opinion publique, puis à la mise en place de politiques réglementaires sous la pression du public. Selon cette vision l’intégration dans la politique de l’entreprise se fait par le biais de la seule conformité réglementaire.

Figure 2 : Les stades d’intégration de l’environnement

Cette approche (1 sur la Figure 2), qualifiée d’opérationnelle, peut aboutir à ce que Philippe Roqueplo a appelé « contrainte inversée« [3]. C’est à dire que l’équipe dirigeante de l’entreprise n’est pas informée sur la réalité du problème environnemental mais seulement sur l’évolution réglementaire qui est alors perçue comme une menace (pot catalytique dans ce cas), contre laquelle elle mobilise son énergie.

La seconde étape (2 sur la Figure 2) est tactique, elle vise la réponse à l’opinion publique à travers la gestion des parties intéressées, en allant plus loin que la conformité réglementaire (éco-efficacité, certification de systèmes de management environnemental…). Elle situe bien souvent le débat à un niveau considéré comme « irrationnel », appartenant au champ du marketing et de la communication et non à celui de la réponse industrielle et technique.

Enfin le troisième stade (3 sur la Figure 2) peut être qualifié de stratégique, il cherche à anticiper sur la demande sociale, et a fortiori sur la réglementation, c’est à dire anticiper sur les problèmes environnementaux pour ce qu’ils sont eux-mêmes. Il s’agit ici aussi de veille stratégique, qui suit les controverses scientifiques en amont d’éventuelles applications du principe de précaution. Cela implique aussi le suivi, voire la participation, aux négociations internationales.

Ce troisième stade est en fait essentiel dans la mesure où, pour les problèmes environnementaux globaux et irréversibles, on ne peut plus se satisfaire de l’approche séquentielle, mais il faut adopter une approche parallèle en application du principe de précaution : une fois l’hypothèse scientifique formulée la politique d’entreprise, la régulation politique et l’affinement de la connaissance scientifique avancent en parallèle.

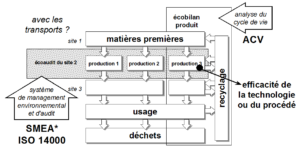

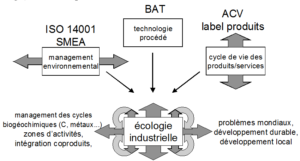

Dans la mise en œuvre concrète trois approches se combinent (Figure 3). La plus ancienne est la meilleure technologie disponible à un coût économique acceptable, elle se concentre sur le procédé, ou sur une étape de la fabrication. La seconde approche, horizontale, intègre l’ensemble du site industriel. Grâce à un système formalisé de management environnemental, la direction du site peut arrêter sa stratégie, formaliser ses actions et ses responsabilités en intégrant toutes les fonctions et procédés du site. L’adoption d’approches développées dans des normes internationales (ISO 14001 et Système européen de management environnemental et d’audit (SMEA)) peut conduire (ou non) à une certification par tierce partie.

Figure 3 : combiner approches verticales et horizontales (* règlement européen 29 juin 1993 : système communautaire de management environnemental et d’audit)

La troisième approche, que l’on peut qualifier de verticale, s’attache l’analyse de cycle de vie des produits, qu’elle conduise ou non à une labélisation des produits. On tente de minimiser l’impact environnemental et d’augmenter l’efficacité de l’usage des ressources tout au long de la chaîne qui va du « berceau à la tombe« , voire du « berceau au berceau » si l’on privilégie le recyclage.

En fait cette intégration de l’ensemble du cycle du produit a été stimulée à la fois par des évolutions réglementaires, économiques et du marché, dont on peut donner quelques exemples. Sur le plan réglementaire celui qui génère les déchets est responsable de leur bonne élimination même si celle-ci a été confiée à un tiers. L’élargissement de la notion du pollueur (en application du principe pollueur/payeur) implique de nouvelles responsabilités financières et expose l’entreprise à toute une gamme de mesures fiscales vertes (en France la TGAP).

Comme le note l’OCDE[4] « Pour des raisons d’efficacité économique et de facilité administrative, il est parfois utile de définir comme pollueur l’agent économique qui joue un rôle déterminant sur la pollution plutôt que l’agent à l’origine même de la pollution. Ainsi, le fabricant du véhicule pourrait être considéré comme étant le « pollueur » alors que la pollution est émise du fait de l’emploi du véhicule par son propriétaire. De même, le pollueur pourrait être le producteur de pesticides alors que la pollution résulte de l’utilisation plus ou moins appropriée de ces pesticides. » On préfère donc « désigner comme « pollueur » l’agent économique dans la chaîne polluante sur lequel il est le plus efficace d’agir tant sur le plan économique que sur le plan administratif ». On peut noter que cette approche dédouane le consommateur vis à vis de ses choix et de ses comportements (elle favorise sa schizophrénie).

La pression peut aussi venir du marché sans intervention directe de la puissance publique. Des donneurs d’ordre exigent de leurs sous-traitants des pratiques environnementales plus avancées que la simple conformité réglementaire, pouvant aller jusqu’à la certification ISO 14001. On utilise à ce propos le terme de management de la chaîne d’approvisionnement.

Dans cet esprit de performance globale, un nouveau concept émerge, celui de l’écologie industrielle[5] (voir Figure 4). Elle propose de concevoir le système industriel en se rapprochant des principes des écosystèmes : utilisation maximale de l’énergie et recyclage des matières premières. Cette approche peut être globale, c’est à dire s’intéresser aux cycles biogéochimiques, et principalement pour l’industrie pétrolière au management du cycle du carbone. Mais elle peut aussi être locale et s’intéresser à la gestion de sites industriels ou de zones d’activité, pour que les déchets d’une entreprise soient les matières premières d’autres entreprises (bouclage du cycle de la matière) ou pour développer des systèmes énergétiques locaux combinant des sources distantes d’énergie et des sources locales renouvelables, produisant simultanément chaleur et électricité. Ces nouvelles technologies seront sans doute dynamisées par la libéralisation du marché. Pour pousser l’analogie avec l’écologie naturaliste on parlera de biocénoses industrielles, en citant notamment la symbiose industrielle de Kalunborg (Norvège), mais on pourrait tout autant considérer la vallée de la chimie à Lyon.

Figure 4 : intégration des approches

2 – Nouvelles demandes nouveaux produits

2.1 – Evolution du raffinage

L’évolution du raffinage est étroitement liée à l’amont c’est à dire aux caractéristiques des ressources utilisées (notamment pétroles légers, lourds voire non conventionnels), et à l’aval aux usages des produits. La pression environnementale s’exerce sur l’ensemble de la chaîne, avec des contradictions : la sophistication des produits aval, leur allégement ou leur faible teneur en certains polluants (soufre notamment), conduit à des opérations plus complexes qui dégradent l’efficacité énergétique du raffinage et donc augmente sa contribution à l’effet de serre. C’est une contrainte pour le raffinage, mais aussi une opportunité économique car la complexification c’est aussi de la valeur ajoutée au produit.

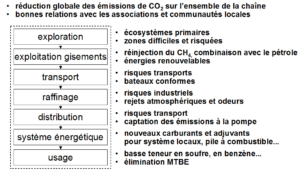

L’opinion publique est très sensible aux pollutions accidentelles. On l’a vu avec la pollution de l’Erica, la compagnie pétrolière est considérée comme responsable du transport. C’est donc une responsabilité le long de l’ensemble de la chaîne qui est exigée de la part de la compagnie (voir Figure 5).

Le dossier de l’effet de serre est sans doute le plus contraignant et conduira à une « décarbonisation » de l’économie, c’est à dire rejetant moins de carbone pour le même service apporté : soit en augmentant l’efficacité de l’usage de l’énergie, soit en utilisant des formes d’énergie rejetant moins de carbone, avec une priorité aux énergies renouvelables. Pour les combustibles fossiles cela donne un avantage comparatif au gaz naturel et dans une moindre mesure au pétrole par rapport au charbon.

Certains envisagent aussi la capture du CO2 soit avant soit après la combustion. Il y a de nombreuses voies envisageables pour retirer du CO2 de l’atmosphère et le stocker ou pour empêcher les émissions de carbone d’atteindre l’atmosphère, certaines relèvent du fantasme scientiste, mais d’autres seront à portée de main quand les contraintes vis à vis du changement climatiques se renforceront, c’est à dire que l’on acceptera de dépenser plus pour éviter de rejeter dans l’atmosphère une tonne de carbone.

Figure 5 : environnement et industrie pétrolière : contraintes et opportunités

Le département de l’énergie américain (DOE) envisage six voies possibles[6] :

- Séparation et capture du CO2 depuis le système énergétique

- Séquestration dans les océans

- Séquestration dans les écosystèmes terrestres

- Séquestration dans les formations géologiques

- Procédés biologiques avancés

- Approches chimiques avancées

Leur mise en œuvre dépendra étroitement de l’économie du carbone qui se mettra en place (voir sur ce point les développements économiques §3.3), mais aussi d’une limite physique celle du rendement énergétique de cette manipulation du cycle du carbone et donc la pression sur les ressources. Pour des ingénieurs il apparaît évident que la thermodynamique est la principale base rationnelle d’un système énergétique. Pour des gestionnaires c’est bien entendu l’économie qui sert de base aux choix. Or ces deux approches ne relèvent pas du même champ, et peuvent même être en contradiction surtout si la puissance publique intervient. C’est par exemple le cas pour certaines filières de biocarburants, qualifiés abusivement de carburants verts, dont le bilan énergétique est à peine positif quand on a comptabilisé les intrants énergétiques tout au long de la chaîne. Des filières courtes comme l’utilisation directe de l’huile de colza dans des moteurs diesel sont énergétiquement attractives, alors que les filières d’estérification ne sont attractives que financièrement (du fait des largesses du subventionnement public) alors que ce sont des absurdités énergétiques. L’industrie pétrolière a plus intérêt à travailler sur les adjuvants pour l’huile de colza, qu’à s’impliquer dans des impasses technologiques encouragées par des financements publics dont nul ne peut garantir la pérennité. En effet nul ne peut imaginer développer des stratégies de long terme qui soient à la fois en contradiction avec la thermodynamique et l’économie.

La pile à combustible est aujourd’hui un enjeu considérable à même de bouleverser le système énergétique6. De nombreux fabricants ont annoncé en 1999 leur prochaine mise sur le marché : Ford et Daimler/ Chrysler les annoncent sur leurs modèles de 2004, Nissan introduirait un pile à combustible au méthanol sur le marché japonais en 2003-2005, General Motors Europe sur le marché européen en 2004 et Renault en 2005. Cette technologie reste très chère et son coût à long terme incertain, sur le plan technique il reste des problèmes de fonctionnement en conditions climatiques extrêmes. Néanmoins General Motors Europe considère néanmoins que 5 à 10 ans après leur introduction sur le marché les coûts devraient s’effondrer et être moins cher que le moteur à combustion interne. Le choix du carburant est crucial. L’hydrogène est le carburant le plus efficace, mais on ne sait pas le distribuer et il reste difficile à stocker. Ces problèmes sont moins cruciaux avec le reformage du méthanol ou de l’essence, mais alors le prix est plus élevé et l’efficacité moindre : en miles par gallon c’est 65 pour le méthanol, 60 pour l’essence et 90 pour l’hydrogène comprimé.

Un effondrement des coûts pourrait avoir des effets surprenants. On pourrait imaginer que chaque automobile, à sa place de parking ou au domicile, pourra produire de l’électricité injectée sur le réseau à un coût compétitif avec les solutions centralisées (y compris le nucléaire en base).

La modification en profondeur de la « chimie du carbone » peut aussi produire des effets « collatéraux » imprévisibles, du fait de la disponibilité de nouveaux sous-produits. En effet le moteur de la chimie a été la valorisation des déchets et des sous produits depuis le charbon. Peter Spitz considère que le moteur de la chimie organique industrielle a toujours résidé dans la disponibilité de sous-produits « inutiles » plus que dans le progrès technologique ou les demandes du marché.[7]

2.2 – Le management de la demande

Certains recommandent une diminution importante de l’usage de l’énergie et des matières premières. La théorie du facteur 4[8] mise à moyen terme sur la technologie, ce qui permettrait de diminuer par 2 les consommations globales et donc les émissions de gaz à effet de serre ce qui est de l’ordre de ce qui paraît nécessaire, tout en doublant le service apporté, c’est à dire le niveau de vie. Cette proposition s’appuie sur des technologies disponibles aujourd’hui. A horizon plus lointain certains envisagent le facteur 10, qui considère aussi bien des percées technologiques que des changements profonds des modes de production et de consommation. Les Nations-Unies ont repris ces propositions : « il faudrait se pencher sur les études qui proposent une utilisation plus rationnelle des ressources et envisager notamment de multiplier par 10 la productivité des ressources à long terme et de quadrupler la productivité des ressources dans les 20 ou 30 prochaines années dans les pays industrialisés. »[9]

La logique de l’intégration verticale cité au-dessus peut conduire au passage du produit au service. En effet on n’a pas besoin d’électricité, d’essence… on a besoin d’une ambiance tempérée dans les logements, de lumière, de mobilité… Certaines compagnies d’électricité de Californie louent des ampoules basse consommation dans le prix de l’abonnement. Que ce soit pour des photocopieurs que l’on paie à la photocopie et dont le cycle de vie est géré par le fabricant, le solvant loué pour sa fonction qui est ensuite recyclé par son fabricant, que bientôt l’électroménager blanc loué électricité comprise, de nouveaux arrangements commerciaux émergent. Cette approche déporte l’investissement chez l’utilisateur, l’emploi vers l’entretien et la maintenance, le producteur partageant une part de la rente d’économie d’énergie et de ressources. En revanche la récente initiative New Deal de Renault[10] « solution personnalisée de financement et de services pour acheter ou louer, entretenir, assurer et renouveler le véhicule » vise l’inverse car elle est supposée offrir au client « la possibilité de rouler pratiquement en permanence dans une voiture neuve. Pour le constructeur, (elle) permet d’accroître le rythme de renouvellement des véhicules. »

| court terme | moyen terme | long terme | |

| efficacité de la technologie | meilleure (BAT) | facteur 4 | facteur 10 |

| entreprise | différenciation | accès au marché | obligation réglementaire |

| produit | label produit | du produit au service | |

| écologie industrielle | management des

co-produits |

intégration sur le site, zones activité | intégration branche/ consommation |

Tableau 3 : des outils analytiques à la stratégie industrielle

Comment ce mouvement pourrait-il affecter les compagnies pétrolières ? Certaines ont misé sur le service, grâce par exemple aux cartes multiservices, facilitant la gestion de flottes d’entreprise. Mais il ne s’agit là que d’un service apporté en plus du produit. Comment intéresser le producteur aux gains qui se traduisent par une moindre consommation ?

Une étude américaine propose d’attaquer la structure des coûts à travers une politique de « variabilisation » (variabilization policies) qui vise à transformer des coûts fixes en coûts proportionnels à la consommation de carburant. Une proposition originale vise à faire payer à la pompe une partie de l’assurance automobile (1/4) : Pay-at-the-Pump (PATP). Cela se justifie au vu de la logique d’assurance : les risques sont proportionnés au kilométrage parcouru et les véhicules les plus lourds ou les plus vieux font courir des risques supérieurs. En même temps cette incitation est positive en termes d’environnement : on aurait ainsi une internalisation partielle des coûts. Cette étude propose une surcharge de 0,34 $ par gallon au cours des années 2003 à 2012 (+28% du prix actuel), et à partir de 2013 0,51 $ par gallon (+42 %).[11] Les compagnies pétrolières se trouveraient collecteurs d’assurances. On note au passage que les Américains n’envisagent qu’une répartition nouvelle des coûts actuels et non en créer de nouveaux à travers une taxe. C’est cohérent avec leur approche des droits à polluer que nous allons évoquer maintenant.

3 – L’effet de serre

3.1 – Le principe de précaution et le problème environnemental

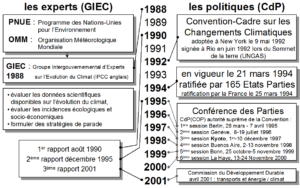

Le principe de précaution recommande, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, de mettre place des politiques, même en absence de certitude scientifique absolue[12]. L’application du principe de précaution au changement climatique illustre parfaitement cette dualité entre le domaine des experts (la connaissance scientifique imparfaite) et celui des politiques. La Figure 6 trace l’historique de la convention qui a suivi la création d’une structure ad hoc d’expertise en 1988 : le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat, IPCC anglais). C’est le 1er rapport du GIEC de 1990 qui sert de fondement à la négociation de la Convention sur le changement climatique signée lors du sommet de Rio. C’est le second rapport plus inquiétant, endossé par les politiques qui les conduira à Genève en juillet 1996 à donner mandat à Kyoto pour prendre des mesures contraignantes pour les Etats.

L’objectif évoqué en général est de stabiliser à terme la concentration des gaz à effet de serre à deux fois la concentration du début de la révolution industrielle. Ce chiffre se situe dans la moyenne des scénarios du GIEC.

Mais le protocole de Kyoto (article 3) fixe des objectifs beaucoup plus modestes d’émissions pour 2010 : « Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, … ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, … en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012« .

Certains pays n’ont pas encore ratifié Kyoto, et l’élection de Bush rend improbable une signature du Protocole par les Etats-Unis, on peut s’interroger sur la réalisation de cet engagement. Le secrétariat de la Convention note que sans le Protocole les émissions des pays développés auraient cru de 24% entre 1990 et 2010, alors que la réalisation du Protocole conduirait à une réduction de 5% de ces émissions.

Figure 6 : experts et politiques dans le dossier climatique

Mais le climatologue Bert Bolin, l’ancien président du GIEC note que sans Protocole, la concentration en CO2 dans l’atmosphère atteindrait d’ici 2010 environ 383,5 ppmv, alors que la mise en œuvre du protocole permettrait de la limiter à … 382 ppmv. Ce « gain » de 1,5 ppmv ne représente que l’augmentation annuelle actuelle. Le Protocole n’autorise que le « recul d’un an à peine du moment où nous aurons exercé une “ perturbation anthropique dangereuse du système climatique ”. Ce ne peut donc être qu’une étape. Il y aura encore beaucoup de négociations autour de cette question. Il faut espérer qu’elles atteindront le rythme requis avant que les signaux de la nature ne soient devenus ravageurs[13]».

L’écart entre les nécessités identifiées par les scientifiques de diminuer à terme d’un facteur deux les émissions de gaz à effet de serre, et la faible probabilité de réaliser les modestes engagements de Kyoto pour 2010 laisse songeur.

Comme le note un rapport du Commissariat Général du Plan « à la lecture des scénarios, il apparaît un décalage entre le discours politique sur l’effet de serre et les avenirs décrits par les énergéticiens : dans la plupart d’entre eux, l’évolution des émissions du principal gaz à effet de serre; le CO2, apparaît incompatible avec des engagements de stabilité. Si un consensus se dégage en faveur d’une politique de lutte active contre l’effet de serre; cela impliquera donc des mesures fortes, allant bien au-delà de ce qui est pris en compte dans les divers scénarios. Celles-ci devront viser une réduction extrêmement marquée de l’intensité énergétique et un recours accru aux énergies non fossiles en particulier hydraulique, renouvelable et nucléaire.[14]»

Cette réticence des professionnels de l’énergie à s’engager dans la lutte pour la protection du climat est en train de s’estomper au regard des récents travaux du GIEC. La « Global Climate Coalition » qui organisait la lutte contre la Convention perd aujourd’hui du terrain.

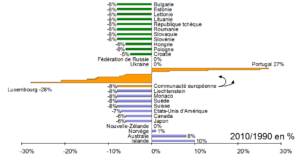

3.2 – De la répartition politique des efforts à l’économie

Une fois fixé le niveau global acceptable, le problème politique est la répartition des efforts. C’est l’objet de l’annexe B du protocole de Kyoto, pour l’Union Européenne l’engagement de réduction de -8% a été réparti de façon variable (agrément sur le partage des charges) selon les pays pour tenir compte des inégalités d’émission et de leur niveau de développement. Ce choix est plus équitable que celui du protocole de Kyoto qui revenait à donner les plus grands crédits de pollutions aux plus grand pollueurs de 1990. Paradoxalement cette répartition qui pose directement un débat sur l’équité a moins suscité de critiques que les outils de flexibilité.

Figure 7 : le protocole de Kyoto et l’agrément européen sur le partage des charges

Le protocole de Kyoto a en effet institué trois mécanismes dits de flexibilité qui permettent de comptabiliser dans un pays les économies d’émission qui seraient effectuées dans un autre pays. Deux mécanismes ne concernent que les pays qui ont des engagements[15] de réduction : la mise en œuvre conjointe entre pays sur la base de projets technologiques réduisants les émissions de gaz à effet de serre, ou le très controversé marché des permis d’émission. Enfin le troisième mécanisme de flexibilité : le mécanisme de développement propre (MDP), permet de transférer au Nord des économies d’émission faites sur des projets mis en œuvre dans les pays du sud. Le libellé de l’article 12 du protocole est suffisamment large pour ouvrir le flanc à un débat : le MDP permettrait d' »aider les parties ne figurant pas à l’annexe 1 à parvenir à un développement durable et à contribuer aux objectifs de la convention » d’une part et d’autre part à « aider les pays de l’annexe 1 à remplir leurs engagements« .

Nous n’avons pas la place ici d’ouvrir la discussion sur les problèmes d’équité, sur les capacités de vérification des engagements, sur ce qu’il faut entendre dans ce contexte par développement durable… pour nous concentrer en conclusion sur les aspects économiques qui nous permettront de reposer sous une nouvelle forme ce débat. La mise en œuvre du Protocole et de ses mécanismes de flexibilité auront pour effet de révéler de façon objective le coût d’abattement des émissions de gaz à effet de serre soit par le marché des permis soit par projets avec le MDP.

L’économie des combustibles fossiles est dominée par le marché pétrolier, l’économie du carbone émis se bâtit actuellement avec difficultés. Ces deux économies sont profondément liées. Pour la première on a parlé de pétrodollars, nous avons utilisé pour la seconde le terme de « carbodollars« [16]. Nous allons tenter d’identifier leurs points communs et leurs différences.

Le marché pétrolier est dominé par les relations entre trois acteurs : les pays producteurs, les pays consommateurs et les compagnies pétrolières, il n’a jamais fait l’objet d’une régulation politique supranationale. En fait le pétrole n’a pas été perçu historiquement comme un bien collectif. Il n’est pas de même du marché du carbone qui fait l’objet actuellement de la négociation. Quels que soient les poids relatifs donnés aux outils (marché, fiscalité, politiques et mesures…) qui reflètent des visions politiques très différentes, la négociation climatique est perçue comme la mise en place d’un mécanisme de gestion de biens communs à l’échelle mondiale pouvant conduire à terme à une gestion durable des ressources naturelles. Comme le note justement Laurence Tubiana à cet égard « le précédent qui sera créé dans la négociation climat est donc très important« .[17]

3.3 – Carbodollars contre pétrodollars

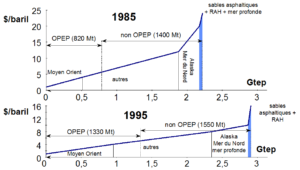

Sur la scène pétrolière les comportements des acteurs (les pays producteurs, les pays consommateurs et les compagnies pétrolières) ont une forte composante spéculative sur le court terme mais il n’échappe pas à des contraintes matérielles lourdes sur le moyen et le long terme : l’accès à des ressources et leur coût de production (réserves).

La diminution du prix du pétrole sur la période 1985-1995 est liée au poids plus faible de l’OPEP dans un premier temps, mais surtout au fait que les productions hors OPEP ont pu bénéficier de gains de productivité sur le plan technique. Le coût du pétrole marginal (Alaska, Mer du Nord, mers profondes) ayant diminué, a maintenu une pression à la baisse sur les prix. La Figure 8 révèle l’importance du facteur technologique et la diminution allant jusqu’à un facteur deux du coût d’accès aux pétroles contrôlés par les pays occidentaux. Cette situation ne durera sans doute pas, et la baisse de la productivité observée au Moyen Orient contraindra d’y investir en technologie.

Figure 8 : production pétrolière mondiale et coûts de production[18]

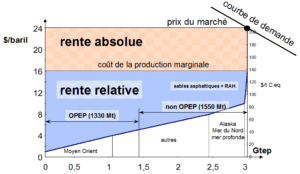

La diversité des coûts n’empêche pas d’avoir sur le marché un coût unique du pétrole, c’est à dire que des rentes sont ainsi créées. La Figure 9 illustre les deux rentes : la rente relative est celle qui due aux aléas naturels : c’est la différence avec le coût du pétrole marginal. La rente absolue est la différence entre le prix du marché et le coût du pétrole marginal.

Figure 9 : les rentes dégagées par le marché pétrolier[19]

(les coûts techniques sont ceux de 1995 et sont exprimés an $/baril 1995)

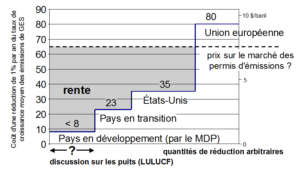

La mondialisation de la recherche de la diminution des émissions de gaz à effet de serre sera encouragée par les mécanismes de flexibilité de Kyoto. Il s’agit de gisements d’économies qui ont aussi des coûts variables selon les pays. Le coût d’une réduction de 1% par an du taux de croissance moyen des émissions de GES, en $ de 1995 par tonne de carbone non émise en 2010 coûte[20] 80$ dans l’Union européenne, 52$ dans les économies dynamiques d’Asie, 40$ au Brésil, 39$ au Japon, 35$ aux Etats-Unis et dans les Pays exportateurs de pétrole (OPEP), 23$ dans les Pays en transition, 7$ en Inde et seulement 3$ en Chine.

Ces différences de coûts dégagent des rentes de la même façon que les différences de coût de production de pétrole. Une grande partie du débat actuel est la contribution des pays en développement, grâce au MDP, et notamment l’apport des forêts (LULUCF : land use and land use change and forestry), qui permettraient de séquestrer du carbone à des coûts très faibles. La Figure 10 tente d’illustrer la problématique, il ne s’agit que d’ordres de grandeur puisque les quantités proposées en ordonnées font partie de la négociation qui a échoué à La Haye, et comme il n’y a pas de marché du carbone actuellement on ne sait pas donner les coûts réels marginaux de production et surtout le prix auquel s’établira le marché du carbone.

Nous l’avons situé au-dessus du prix des Etats Unis et en dessous de celui de l’Union Européenne, dans cette situation c’est paradoxalement les Etats-Unis qui peuvent être exportateurs de droits et l’Europe acheteur. En fait les Etats-Unis souhaitent exploiter le plus possible les possibilités offertes par les pays en développement et les pays en transition, à des coûts qui sont inférieurs à leurs propres coûts d’abattement.

Figure 10 : rentes d’économie de rejet des GES[21]

Mais les mécanismes de Kyoto sont de deux natures différentes. Le marché des permis (le plus critiqué) conduit à afficher un coût directeur du carbone. En revanche la mise en œuvre conjointe et le MDP sont liés à des projets. Leur financement étant lié au coût technique de ces projets, il est possible que la rente soit récupérée par les pays du Nord acheteurs de droit (ce qui en termes d’équité est moins acceptable que le marché des permis).

« Les contraintes que l’on mettra à la contribution de ce mécanisme au développement durable des pays du sud permettront à ces pays de s’approprier eux aussi une part de la rente générée entre le coût brut d’abattement particulièrement faible chez eux et le prix du marché des permis. Les Etats Unis souhaitent limiter cette rente et l’affecter aux entreprises par le système du marché. Les Etats européens souhaitent capter cette rente au profit de leur budget. Quels que soient les champs idéologiques et politiques de référence, il s’agit sur le plan économique de créer et répartir une rente[22].»

Le Tableau 4 fait état des partages des rentes pétrolières et des discours tenus entre les trois acteurs de ce marché : pays producteurs, compagnies et pays consommateurs. Les pays consommateurs ont utilisé (à des degrés divers) la fiscalité pour récupérer une partie de la rente. Au nom de l’internalisation des coûts environnementaux externes (application du principe pollueur/payeur) la fiscalité proposée en Europe va s’alourdir.

| pays producteurs | compagnies | pays consommateurs |

| situation : | ||

| Rente minière valorisation des gisements : Pays producteurs OPEP, compagnies | Rente technique et industrielle (capacité de production à plus faible prix) : compagnies | Rente fiscale (en France TIPP) : pays consommateurs |

| justification idéologique : | ||

| Valorisation d’un patrimoine, droit de propriété (justifie les nationalisations, 1973-74) | Exploration, exploitation, transports… donnent une existence économique (réserves) à des ressources (position avant 1973) | Internalisation des coûts induits supportés par les pays consommateurs (coûts directs : infrastructure routière…, depuis peu environnement avec la TGAP) |

| moteurs d’évolution | ||

| Le déclin de la productivité des gisements Moyen-Orient, conduira ces pays à s’ouvrir aux compagnies pour accéder aux technologies modernes de production | Élargissement des stratégies multiénergie, management de la demande (systèmes énergétiques locaux), technologies d’utilisation | Approche mondiale du marché du carbone couplée au marché pétrolier (carbodollars/pétrodollars) |

Tableau 4 : Partage des rentes pétrolières

3.4 – La frontière technologique

Les contraintes dues au changement climatique imposeront un changement profond des modes de production et de consommation, et une véritable mutation technologique. La technologie ne suffit pas en elle-même sans une demande du marché, il faudra modifier pour cela les modes de consommation par l’éducation en profondeur de l’opinion publique. Mais l’organisation du marché favorisera l’essor de ces nouvelles technologies. L’exemple souvent cité par les Etats-Unis, à l’appui du système de permis d’émission, est le succès du marché du soufre mis en place par l’administration Bush en 1990.

Le « Clean air amendement act » vise à réduire les pluies acides, c’est à dire à lutter contre les rejets de SO2 et de NOx, en créant un marché qui permet d’acheter et de vendre des permis d’émission. Celles-ci se sont situées rapidement en dessous des allocations et surtout le prix de l’abattement n’a cessé de décroître. Au moment de la mise en œuvre de la législation en 1995 les prix d’élimination se situaient entre 350 et 1000 $/tonne, certaines estimations évoquaient un prix de1500 $/t, les transactions ont eu lieu à un niveau plus faible entre 62 et 170 $/tonne et les diminutions ont été plus rapides que prévu[23]. En 1998 les émissions de soufre ont été de 30% inférieures au niveau autorisé et en 1999 le prix a été voisin de 200 $/t[24]. Une étude de Carlson estime que le système de marché a coûté que 43% du prix d’une approche classique de réglementation[25].

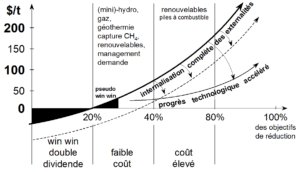

Qu’en sera-t-il pour le changement climatique ? Une étude le la Banque Mondiale (voir Figure 11) considère les coûts des solutions permettait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans la situation actuelle des actions justifiées économiquement sont possibles, on parlera d’actions doublement gagnantes (win win) c’est la zone en noir sur la figure. Quelques actions légèrement coûteuses ont des retours divers (on parlera alors de pseudo win win).

Une première solution pour faire baisser les coûts c’est l’intégration des externalités. Certains coûts (coûts sociaux, coûts environnementaux) sont supportés par la collectivité, celle-ci est fondée à les répercuter sur les pollueurs notamment par le biais de la fiscalité. Cela rendra attractives les technologies plus propres.

La seconde solution est le progrès technologique accéléré. L’étude de la Banque Mondiale considère des sauts, voire des ruptures technologiques, à tous les niveaux de la chaîne énergétique : exploitation des réserves, raffinage et transformation, systèmes énergétiques locaux, management de la demande, systèmes d’utilisation… Les chiffres avancés vont au-delà de la moitié, c’est de l’ordre de ce qui a été observé pour l’accès au pétrole ou les diminutions du prix d’élimination du soufre. Il ne s’agit là de que conjecture, en revanche il est certain qu’il faudra financer ces technologies.

Figure 11 : trajectoires climatiques : le rôle de la technique[26]

Dans un système de droits à polluer, il n’y a pas création de rente absolue, la rente relative est consacrée aux investissements dans les solutions, c’est un puissant moteur de développement technologique. La voie dans laquelle s’est engagée la France avec la TGAP, vise à consacrer la rente fiscale à d’autres politiques au nom de stratégies gagnantes/gagnantes (environnement et social) dont les 35 heures. Il faut tout de même relativiser : « De nombreuses subventions publiques peuvent être interprétées comme des subventions à la pollution. En France, l’écotaxe a apporté cette année 2 milliards de francs. Mais les aides à la pollution s’élèvent au total à plus de 50 milliards de francs. Elles induisent une production de 30 millions de tonnes de CO2. »[27] Il ne faudrait pas que les investissements manquent et surtout que la Recherche/Développement prenne du retard sur celle des Etats-Unis.

Conclusion

L’industrie pétrolière comme l’ensemble du secteur énergétique, va profondément être affectée par les politiques de lutte contre le changement climatique. C’est pour cette profession l’aspect le plus stratégique, et il implique des choix technologiques, le développement de nouvelles filières… Il ne faudrait pas que l’approche fiscale vienne handicaper les développements technologiques. Qu’elle soit d’origine publique ou privée la recherche développement doit se diversifier vers l’aval, dans une perspective de management de la demande.

La question du transfert des technologies vers les pays du sud, et le développement de technologies adaptées à ces pays est aussi essentiel[28].

Notes

[1] Rapport Brundtland : Notre Avenir à Tous, rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, Les Editions du Fleuve, 1987, p 51

[2] le siège du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

[3] Philippe Roqueplo, Pluies acides : menaces pour l’Europe, Coll. CPE/Economica, 1988

[4] Le principe pollueur/payeur. Analyses et Recommandations de l’OCDE, OCDE/GD(92)81, Direction de l’Environnement, Organisation de coopération et de développement économiques, Paris 1992

[5] Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, Ed. Charles Léopold Mayer 1998

[6] U.S. Department of Energy (DOE), Office of Science and Office of Fossil Energy. 1999. Carbon Sequestration Research and Development. DOE/SC/FE-1, U.S. Department of Energy, Washington, D.C. December

[7] Cité par Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, Edition Charles Leopold Mayer, 1998

[8] Ernst Ulrich von Weizsacker, Amory Lovins and Hunter Lovins. Factor Four. Doubling Wealth, Halving Resource Use. London: Earthscan, early 1997.

[9] Modification des modes de consommation et de production 28.f, Examen et évaluation d’ensemble de la mise en œuvre d’Action 21, Rapport du Comité ad hoc plénier de la dix-neuvième session extraordinaire. Assemblée générale des Nations-Unies, Dix-neuvième session extraordinaire, 27 juin 1997

[10] lancée le 26 janvier 2001, voir http://www.renault.com/presse/document/RP_D_1255755399.doc

[11] Interlaboratory Working Group. 2000. Scenarios for a Clean Energy Future (Oak Ridge, TN; Oak Ridge National Laboratory and Berkeley, CA; Lawrence Berkeley National Laboratory), ORNL/CON-476 and LBNL-44029, November.

[12] Christian Brodhag, Un dispositif pour l’application du principe de précaution, Annales des Mines, Janvier 1997, pp43 51

[13] Jean-Pascal van YPERSELE, Climatologue, http://www.belspo.be/frdocfdd/fr/pubfr/

[14] Energie 2010 – 2020 rapport final de l’atelier « le contexte international », février 1998, Commissariat Général du Plan, p17

[15] Pays dits de l’annexe 1 de la convention (OCDE + pays de l’est). La mise en œuvre conjointe précisée à l’article 6 du protocole est possible entre pays de l’annexe B (du protocole) en vue d’acquisition d’unités de réduction découlant de projets technologiques réduisants les GES. Le terme « emission trading » de l’article 17 est traduit improprement par échanges d’émissions alors qu’il s’agit d’un véritable marché. Le mécanisme de développement propre (article 12) fait l’objet d’une controverse pour savoir jusqu’à quel point il pourrait intégrer les puits, comme la plantation de forêts (LULUCF : land use and land use change and forestry).

[16] Christian Brodhag, Kyoto et le retard français, Le Monde, 5 novembre 1997

[17] Laurence TUBIANA, Courrier de la Planète, n°44, mars-avril 1998, http://www.rio.org/solagral/pub/cdp/n44/44_a1.htm

[18] cité dans Energie 2010-2020, CGP, rapport final de l’atelier «Le contexte international», 1998.

[19] Les coûts techniques sont tirés de la référence 18

[20] Simulation du modèle GREEN, OCDE, 1995, cité par Serge Lepeltier, Maîtriser les émissions de gaz a effet de serre : quels instruments économiques ? Rapport d’information 346 (98-99) – Délégation du Sénat pour la planification

[21] coûts d’après Simulation du modèle GREEN, OCDE, 1995, cité par Serge Lepeltier, Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre : quels instruments économiques ? Rapport d’information 346 (98-99) – Délégation du Sénat pour la planification. En abscisse les quantités se veulent illustratrives et sont arbitraires (proportionnelles aux émissions de l’Union européenne, Etats-Unis et Pays en transition). Les chiffres évoqués par le Comité économique de la « Global Climate Coalition » (industriels opposés à toute réglementation), dans « The impact of Kyoto protocol mai 2000 », sont d’un prix des permis en 2010 entre 60 et 110$ pour 40% des mesures domestiques au Etats-Unis, et donc 60% de recours aux outils de flexibilité.

[22] Christian Brodhag, Effet de serre et prix à la pompe, Le Monde 9 septembre 2000

[23] Emissions exchange corporation, cit in More clean air for the buck : lessons from the U.S. acid rain emissions trading program, Environmental Defense Fund, Daniel J. Dudek & All, november 1997

[24] Richard Sandor, Michael Walsh, and Alice LeBlanc, Creating a Market for Carbon Emissions: Gas Industry Opportunities, Natural Gas, June 1999, page 6

[25] étude de Carlson citée dans réf. 24

[26] schéma tiré de World Bank, Global Climate Change Unit, Norvège, 4-5 juillet 1997

[27] François Lévêque, Caroline Daude, François Caulry, Le débat sur l’écotaxe fait oublier les aides que l’Etat apporte aux pollueurs, La Recherche, novembre 1999.

[28] c’est dans cet esprit que le site Agora 21 héberge un forum de travail pour préparer la Commission du Développement Durable des Nations Unies de 2001 qui portera entre autre sur l’énergie et le développement durable (http://www.agora21.org/energie)